中国境外投资项目环境风险快速筛查工具(ERST)

背景

根据《2020年度中国对外直接投资统计公报》,自2012年以来,中国的对外直接投资量一直保持在世界前三名,2020年更是首次位居全球第一。

中国在境外投资的基建项目和资源开发项目不少位于生物多样性丰富、生态系统脆弱的欠发达国家和地区,项目所面临的社会和环境风险往往较高。为了引导中国企业管控好境外投资项目的社会和环境风险,近年来,中国政府相关部门已经发布了多个政策指引,要求投资企业遵守东道国的法律法规,鼓励企业采用国际组织或多边机构通行的标准或中国标准开展投资项目和其他经济合作。例如,2022年1月由生态环境部和商务部联合发布的《对外投资合作建设项目生态环境保护指南》明确提出,东道国没有相关标准或标准要求偏低的,在生态环境保护许可的基础上,企业应该采用国际通行规则标准或中国更严格标准;在项目建设前,应该对拟选址区域开展生物多样性调查、生态环境监测和评估,尽量避免占用或穿越自然保护区和重要野生生物栖息地。

此外,国内外利益相关方也发起了旨在推动为投资项目提供融资的金融行业进行绿色转型的若干倡议,如“一带一路”绿色投资原则(GIP)[1]、自然相关财务信息披露工作组(TNFD)[2]和生物多样性与金融合作伙伴(PBF)[3]等。但是,这些指引和倡议主要提出了原则和框架,目前在实践中还缺乏能支持具体投资决策的有效工具,尤其缺乏在项目开发早期和规划阶段能为融资机构和投资企业提供“探雷器”作用的环境风险快速筛查工具。

国际上,针对建设项目初期环境风险快速筛查的评估分析工具总体上比较匮乏。已有的一些工具,如生物多样性综合评估工具(IBAT)[4],面向全球的客户,因而难以在网络和数据安全、个性化订制、操作界面等方面满足中国企业和金融机构的需求。

目前,中国大多数金融机构和投资企业在开展境外投资合作项目时,几乎完全依靠第三方机构提供的环评报告来确定项目的环境风险。然而,在实践中,投资企业即使按东道国政府的规定履行了相关的程序并具备了相应的手续,对项目所面临的社会和环境风险评估不全面、不充分的情况仍然时有发生,导致项目的投资方或建设方受到当地社区和其他利益相关方的谴责和抵制,给项目的推进带来困难,这也凸显了投资企业和金融机构自身在项目策划初期进行有效的环境风险筛查的重要性。随着绿色“一带一路”战略的推进和金融监管部门对气候环境风险的重视程度提高,也对企业和金融机构对境外投资项目的社会和环境风险管控能力提出了更高的要求。

因此,为支持中国企业和金融机构更好地管控境外投资项目的风险,迫切需要开发一款有权威数据支撑、能与国际通行标准对接、方便用户操作的境外投资项目环境风险快速筛查工具。

举措

2018年年初,保尔森基金会与生态环境部对外合作与交流中心(简称FECO)合作,共同启动了中国境外投资项目环境风险快速筛查工具的开发工作,旨在为中国政府主要决策部门、金融机构、投资企业提供科学高效的决策支持工具,提高境外投资项目的环境风险管理水平,降低或避免因环境风险管理不善而引发的政治、外交和财务风险。该系统于2019年3月完成开发,并成功安装在FECO的服务器上,目前处于试运行阶段。

保尔森基金会委托美国保护生态学研究所(CBI)承担ERST工具的程序开发工作。CBI此前曾为泛美开发银行(IDB)开发过基于空间分析的生物多样性评估工具(DataBasin),在IDB的项目环境风险评估中得到广泛应用,并取得了良好的效果。在此基础上,CBI针对FECO的建议,进一步优化了生物多样性风险分析模块,改进了用户操作流程和界面。此外,ERST工具的设计和开发还得到了美国加州州政府战略增长委员会负责环境影响评价的资深专家的技术指导。

ERST工具基于地理信息系统(GIS)和空间分析,在用户通过坐标定位或手工绘制设定拟建项目的建设区和外围的潜在影响区后,系统将比照以国际金融公司(IFC)为主的多边金融机构的环境政策和标准自动进行生物多样性风险分析。用户也可以按项目需求选取相应的数据图层[5]定制生物多样性风险分析。分析结果将在网页上直接显示。如果项目区域与生物多样性的分布区(如濒危物种栖息地、自然保护地等)存在重叠的情况,系统将提示风险,并在相应的地图上显示具体的重叠情况和受到影响的生物多样性信息(如具体的物种名称、自然保护区的名称等)。除网页展示外,系统还会以Word和Excel格式提供分析报告的文本下载,其中Excel文档包含了详细的分析数据,如重叠区域的面积及其占相关生物多样性分布区的比例等,从而为用户提供了量化分析的数据基础。

1.四大特色

ERST工具的设计和使用具有以下四个特色:

实现与国际标准和良好实践的接轨。从生物多样性数据的完整性和权威性看,ERST工具所集成的数据采用了联合国环境规划署世界自然保护监测中心、国际自然保护联盟、国际鸟盟、零灭绝联盟等国际机构长期系统收集整理的全球生物多样性数据,涉及关键生态系统、濒危物种及其栖息地、自然保护地等多个维度的生物多样性信息,是生物多样性影响分析的基础性数据,已成为国际上主流生物多样性影响分析工具和平台的主要数据支撑。ERST与国际上生物多样性影响评估工具在关键数据上保持高度的一致性,保证了评估结果的科学性和权威性。

从生物多样性影响评估的参考标准看,ERST系统默认的分析方法采用与国际金融公司“绩效标准”[6]相一致的标准,即以“关键栖息地(critical habitat)”作为评估的核心理念,着重分析评估拟建项目对“关键栖息地”的影响,从而确定项目考虑生物多样性影响后的可行性。ERST系统目前集成的生物多样性数据集已经能较好地支撑以“关键栖息地”为核心指标的生物多样性影响分析。

工具的直观性、易用性与快速性。作为一款生物多样性影响快速筛查工具,ERST工具的操作流程和界面设计简明直观、实用易用。它是基于可视化的空间分析,通过对项目区域(包括建设区以及外围潜在影响区)和选定的生物多样性信息图层进行叠加,快速确认风险点,并在地图上直观地展示出来。操作人员通常无需具备空间地理系统或生态学方面的专业知识和技能,经过简短的系统操作培训便可迅速上手。金融机构员工可以通过ERST工具快速对潜在项目进行大规模筛查,了解投融资项目,尤其是境外投融资项目的生物多样性相关风险的位置、类型及程度。如果拟建项目和关键的生物多样性数据图层存在重叠,系统会通过文字和颜色(红色)提示风险。此外,它的操作界面直观,可快速生成的中英文两种语言的分析报告,极大地方便了用户的操作和对分析报告的进一步编辑和利用。

满足客户在数据和网络安全方面的要求。ERST工具的系统设计和部署能满足用户在网路安全和数据安全方面的严格要求,它内置了系统运行所需的所有关键组件和数据,因而能在用户的内网环境中独立运行,无需向外网请求数据或发生数据交换,从而极大地减少了评估项目相关信息的外泄风险和系统遭受网络攻击的风险。

预留功能模块的扩展空间。ERST工具的设计和构架预留了未来系统功能模块和数据的扩展空间。目前,它的功能以生物多样性风险分析为主,但未来还可以根据用户的具体需求,开发新的功能模块,添加新的数据图层,逐步实现在水资源、碳汇、污染物等其他环境维度的风险分析。此外,作为示范,目前的版本已经整合了巴西和秘鲁在国家和区域层面更精细的数据,不仅进一步充实了生物多样性信息,还增加了社会和文化方面的信息,如原住民聚居点、原住民保留地、文化/考古遗迹等分布信息,因而能在一定程度实现社会风险的快速筛查。随着其他国家和区域层面各类数据的不断完善和补充,ERST工具有望实现更为精细、全面的环境和社会风险分析和筛查。

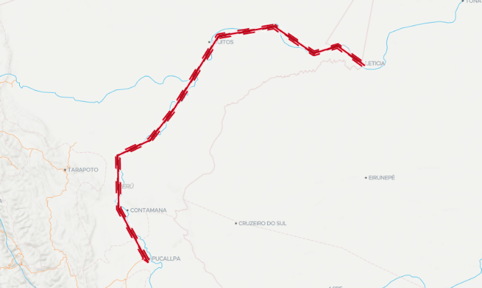

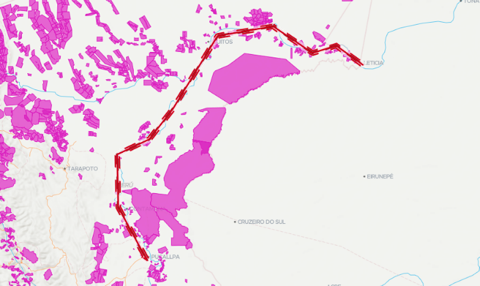

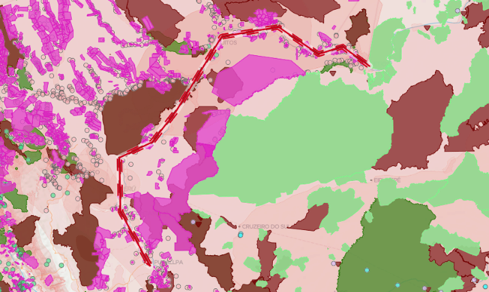

在ERST工具中设定项目的位置和建设区域 |

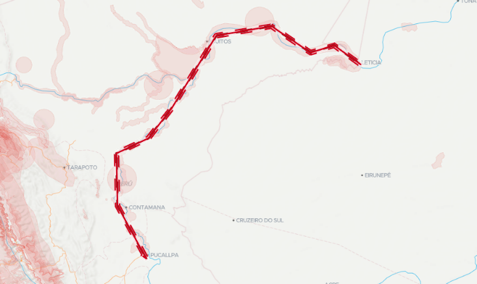

运行分析后,显示项目建设区与“世界自然保护联盟濒危物种红色名录(鸟类)栖息地”的重叠情况 |

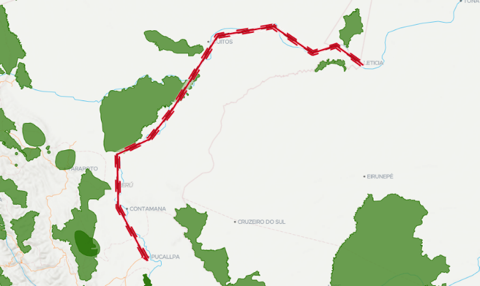

分析结果中显示与“生物多样性关键区域”的重叠情况 |

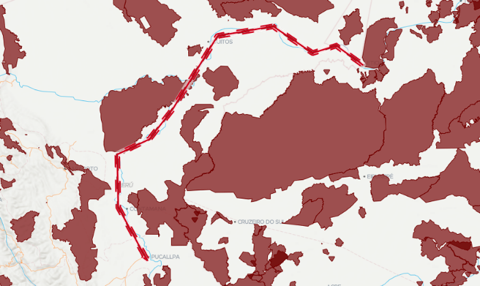

分析结果中显示与“自然保护地”的重叠情况 |

分析结果中显示与“周边原住民保留地”的重叠情况 |

多个数据图层叠加后,系统显示的重叠情况和风险点。 |

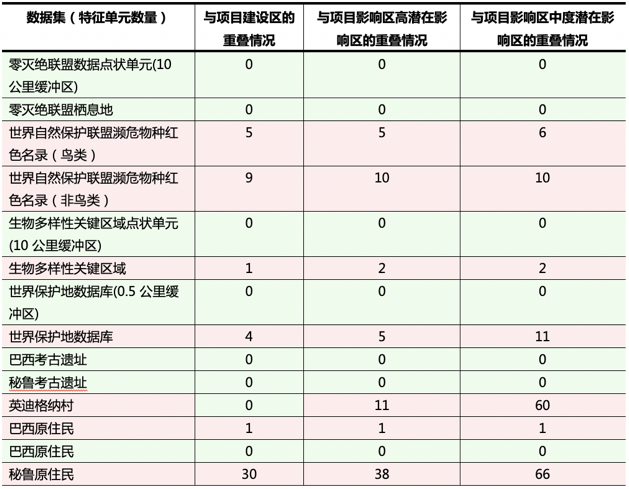

图1:ERST工具模拟分析结果示例 表1:ERST工具分析页面和分析报告中提供的重叠情况和风险一览表 (存在重叠的情况用浅红底色突出显示) | |

| |

资料来源:保尔森基金会

通过ERST工具对模拟项目的生物多样性风险进行快速分析和筛查,可以看出该项目所在的区域分布着丰富的生物多样性,项目建设区与濒危物种栖息地、自然保护地、原住民保留地等存在着多处的重叠,该项目潜在的生物多样性风险和社会风险显著,因此拟为该项目提供融资的金融机构应该尤其谨慎。

成效

目前,ERST工具还处于试运行阶段,建设项目的生物多样性风险分析以模拟测试为主。保尔森基金会与生态环境部对外合作与交流中心已经接洽过多家开发银行、商业银行及进出口信用保险公司,并组织了ERST工具应用的演示。这些机构肯定了ERST工具的功能和潜在应用场景,并表示该工具能为其融资项目的生物多样性风险分析筛查工作提供有益的补充。鉴于目前各金融机构已有既定的风险管控体系和流程,在环境风险评估方面基本以第三方环境影响评估报告为准,如何将ERST工具实现的生物多样性风险快速筛查功能有效地整合到其现有的业务流程中(尤其是项目自评和预可行性研究阶段),还需要和相关机构进一步探讨相应的可行方案。可以探索的整合方向包括:1)开发基于用户应用的ERST工具模块,以便于集成到银行现有系统中;2)综合各风险指标体系,赋权并得到风险评级结果;3)建立生物多样性风险与项目风险的关联关系;4)针对生物多样性风险,探索提供具有参考价值的解决方案。

展望

ERST工具未来将围绕推广应用和拓展功能两个方面推进下一步的工作。在推广应用方面,保尔森基金会和FECO将继续向有关金融机构和企业推介,选定有意愿试用的机构在其日常业务中推动工具的使用,并通过这些示范带动更多的金融机构和投资企业,借助ERST工具完善其现有的环境风险评估工作。此外,保尔森基金会和FECO还将通过倡导绿色投资和绿色金融的相关平台和倡议(如“生物多样性与金融合作伙伴(PBF)”、“绿色投资原则(GIP)”等)推动ERST工具的应用。FECO正在建设的“一带一路”生态环保大数据服务平台,也为未来实现宏观信息查询与ERST项目风险评估有机结合提供了应用空间。在功能拓展方面,将根据用户在实际使用中的反馈和需求,进一步优化现有的功能模块,并逐步开发和测试水风险、碳汇、污染物排放等其他环境影响的快速评估功能,更好地满足金融机构和投资企业在建设项目环境风险快速评估方面的需求,提升其对环境风险的管控水平,助力共建绿色“一带一路”。

[1] 2018年11月30日,中国金融学会绿色金融专业委员会与“伦敦金融城绿色金融倡议”在会议期间共同发布了《“一带一路”绿色投资原则》。该原则在现有责任投资倡议基础上,将低碳和可持续发展议题纳入“一带一路”倡议,以提升投资环境和社会风险管理水平,进而推动“一带一路”投资的绿色化。

[2] 2021年6月,自然相关财务信息披露工作组(TNFD)在G7财长以及G20可持续金融路线图的批准下正式成立,同时也得到了G20 和 G7 环境与气候部长的认可。TNFD的工作基于七个原则:市场可用性、以科学为基础、与自然相关的风险、目的驱动、综合与适应性、气候与自然的关系以及全球包容性。2020年7月,有关组建自然相关财务披露工作组的倡议第一次宣布。工作组由75个成员组成,其中包括49家企业和金融机构,8个政府和17个财团。工作组也得到了包括全球林冠项目、联合国开发计划署、联合国环境规划署金融倡议组织与世界自然基金会的支持。

[3] 2021年10月25日生物多样性与金融合作伙伴(PBF)在北京正式启动。PBF由世界资源研究所和国际金融论坛牵头筹备,亚洲基础设施投资银行、保尔森基金会、联合国环境署、联合国开发计划署、世界银行、世界自然基金会等多家机构组织共同向全球发出《生物多样性金融伙伴关系全球共同倡议》,旨在联合金融机构、私营部门、学术机构、国际发展机构和社会团体等利益相关方,助力解决生物多样性保护资金短缺以及推动金融机构更加积极主动地参与全球生物多样性全球治理,总结推广最佳实践,并完善资本投资保护自然和应对气候变化机制。

[4] 生物多样性综合评估工具(IBAT)是国际鸟盟、保护国际、国际自然保护联盟(IUCN)和联合国环境规划署世界保护监测中心(UNEP-WCMC)组成的IBAT联盟开发。IBAT基于三个全球权威数据集:保护区、关键生物多样性区和IUCN濒危物种红色名单。该工具旨在促进获取准确和最新的生物多样性信息,以支持关键商业决策。

[5] 在ERST工具中,每一组数据(如自然保护地的边界和分布、濒危物种栖息地的边界和分布、考古遗址地分布等)体现为一个图层,不同的数据/图层可以按需进行叠加,以实现特定的筛查目标。

[6] 国际金融公司董事会于2006年2月21日批准了一项管理层提议,决定采用新型风险管理框架,对国际金融公司业务的社会和环境影响进行调控。这一框架由《社会和环境可持续性政策》及《社会和环境可持续性绩效标准》组成,与《信息披露政策》同时实施。该框架确立了以下八项绩效标准:社会和环境评估及管理系统、劳动和工作条件、污染防治和控制、社区健康和安全、土地征用和非自愿迁移、生物多样性的保护和可持续自然资源的管理(第六条)、原住民及文化遗产。