活动回顾 | 第二场绿色金融支持储能行业加速发展研讨会在上海成功举办

2025年1月16日下午,在汇丰公益基金会的支持下,北京绿色金融与可持续发展研究院(以下简称“北京绿金院”)、中关村创蓝清洁空气产业联盟、碳信科技等机构联合发起的“绿色金融支持储能加速项目”迎来新进展——“绿色金融支持储能行业加速发展研讨会”在上海市浦东新区陆家嘴金融城(金茂大厦)顺利召开,本次会议还得到了中国(上海)自由贸易试验区管理委员会陆家嘴管理局的大力支持。作为该项目的第二场研讨会,本次会议旨在汇聚关注储能行业发展的各类金融机构、储能企业以及第三方机构,共同探讨如何通过金融支持推动储能行业加速发展,实现规模化碳减排与可持续发展。与会嘉宾围绕储能项目的投融资需求、绿色金融工具的创新与应用等主题展开深入交流,为进一步完善储能产业的投融资环境、推动行业高质量发展提供了新的思路和方向。

会议现场

会议由北京绿金院绿色科技研究与投资促进中心高级研究员杨佳主持。

在本次闭门研讨会致辞中,汇丰中国ESG高级经理梁颖女士对与会的企业代表和金融机构同仁表示热烈欢迎,并简要回顾了汇丰在华发展历程以及应对气候变化的整体思路。她指出,2025年正值汇丰在中国发展160周年,历经一个半世纪的发展,汇丰始终将可持续发展视为长远制胜之道。自2020年发布全新的气候战略以来,汇丰银行已将减缓与应对气候变化上升到全球战略的四大支柱之一,并持续为客户提供可持续投融资支持,为新兴气候技术规模化提供投资与支持。但由于很多处在发展初期的新兴气候技术尚未形成稳定的商业模式和大规模应用场景,传统金融机构对其投资依然较为谨慎,因此需要探索更多创新型支持,才能填补资金缺口、加速应对气候挑战。

在谈及汇丰如何发挥作用时,梁颖女士从“银行核心业务”和“气候公益支持”两方面进行了阐述。银行核心业务可以为达到融资门槛的气候创新技术和解决方案企业与项目提供多元化金融产品和服务,而气候公益基金通过支持研究、能力建设以及试点项目等方式,积极加速早期气候技术和创新商业模式的发展。自2020年以来,汇丰通过“气候解决方案伙伴计划”陆续在中国内地投入超过1亿元人民币,支持了10个气候类项目,包括和北京绿色金融与可持续发展研究院、中关村创蓝清洁空气产业联盟以及碳信科技合作的“金融支持储能加速项目”,旨在持续推动储能技术的投融资与规模化应用。展望未来,梁颖女士表示,汇丰将推出全新的“气候技术加速器”品牌项目,与更多优秀的智库、商业机构及金融资源建立深度连接,为关键气候技术与解决方案进一步扩大影响力,助力低碳转型与可持续发展目标的早日达成。

梁颖女士分享

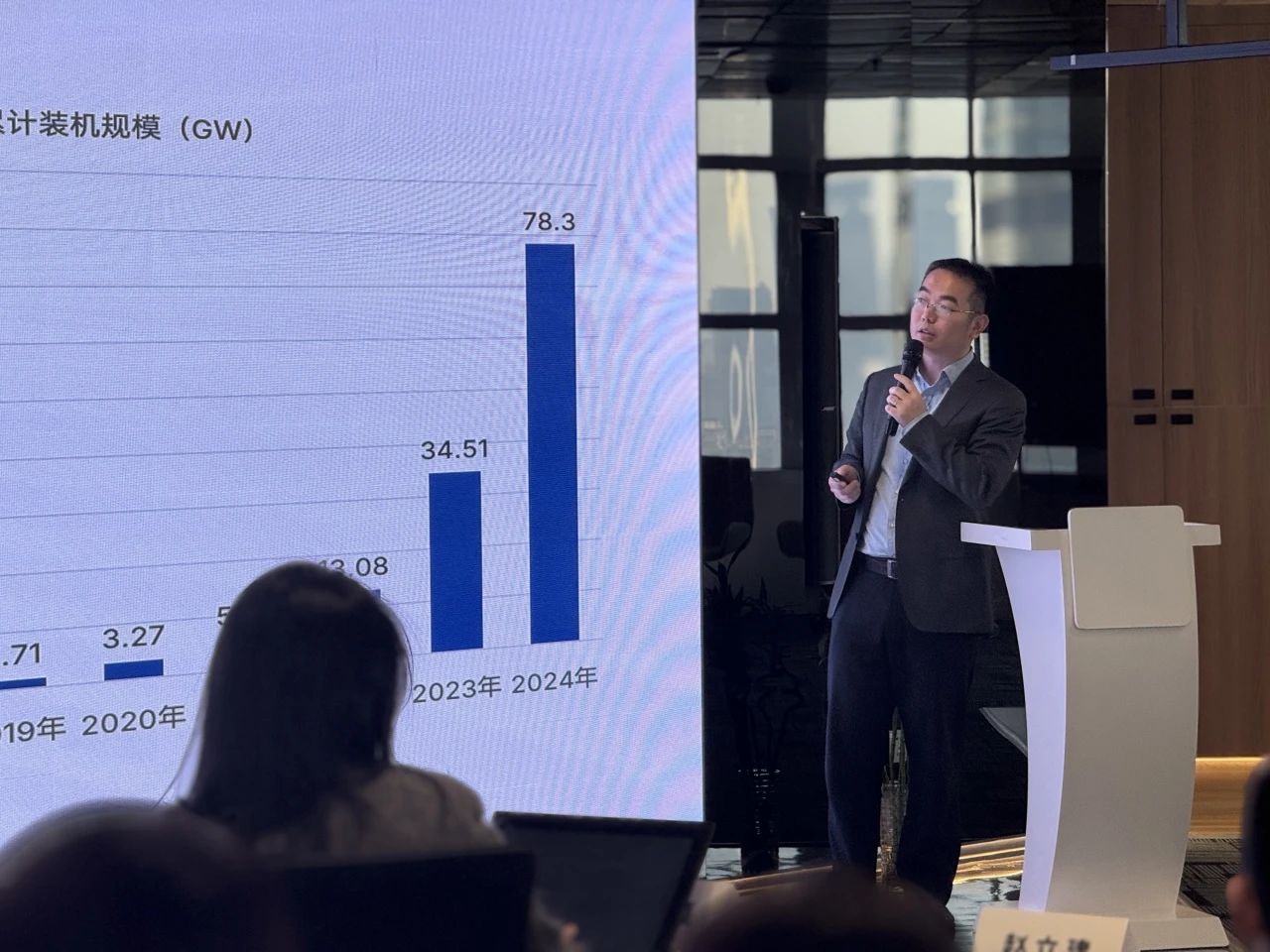

随后,北京绿金院绿色科技研究与投资促进中心主任赵立建先生简要介绍了“绿色金融支持储能加速项目”的背景及主要目标。赵立建指出,实现碳中和需要可再生能源在整体能源结构中占据80%至90%的份额。然而,由于风能、太阳能等清洁能源的波动性,储能技术在平抑发电波动、提升电网稳定性方面扮演着至关重要的角色。为此,北京绿金院围绕储能行业的投融资、技术创新与碳排放影响等领域开展调研,为储能企业与投资机构搭建更高效的合作平台。

赵立建提到,绿色金融支持储能的产品正不断拓展,包括绿色股权基金、绿色信贷、绿色债券、融资租赁、REITs和ABS等,但不少类别的金融工具在政策激励与实操层面仍需进一步完善。同时,绿色保险、绿色供应链金融、转型贷款、转型债券等也有机会为储能领域的融资带来新思路。

赵立建主任分享

阳光电源碳管理专业子公司阳光慧碳副总裁陈韦围绕“碳中和六步曲,赋能储能行业价值链脱碳”主题,介绍了阳光电源在储能行业脱碳领域的探索与实践。他指出,国内双碳政策、出口所面临的碳贸易壁垒以及供应链上下游的排放要求,正倒逼储能产品全生命周期降碳。阳光电源设定了自己的可持续发展目标,并加入RE100、EP100等倡议,持续将联合国可持续发展目标融入企业发展战略。

在实际推进过程中,阳光总结出了“碳中和六步曲”:首先评估碳排放与能源使用现状,然后制定可行的减排规划,通过绿电替代和节能降碳等路径逐步落实智能减碳,并强化能源资产与碳资产的运营管理。陈韦强调,要将技术手段与金融激励充分结合,吸纳更多可持续金融工具,为储能行业与供应链伙伴提供更具弹性的绿色发展道路。

陈韦先生分享

在“工商业储能——以融助产、产融结合的新大陆”专题分享中,美克生能源财务总监张剑侠详细介绍了公司在工商业储能领域的投建经验与金融需求。美克生能源作为分布式绿色能源聚合服务商,已完成1.2GW工商业项目签约,储能规模涵盖400kW至20MW不等。随着全球可再生能源转型持续加速,工商业储能市场也快速崛起。根据行业统计数据,2024年前三季度工商业储能新装机量约5GWh,总投资或超50亿元人民币。在这一过程中,企业在建设期对设备采购和流动资金的需求尤为迫切,各类短期金融工具(供应链金融、贷款、承兑票据等)对保持现金流稳定至关重要。因此,如何在项目启动后尽快获得多元化资金支持,并合理配置短期与中长期金融工具,已成为工商业储能企业关注的核心课题。

张剑侠指出,工商业储能项目的回本周期多在四至七年之间,需要短期贷款、融资租赁及专项基金等多种类型资金相互配合。工商业储能具备了许多优质金融投资标的的特点。目前,工商业储能行业正处于快速发展的关键时期,金融支持对于行业的进一步发展至关重要。通过明确的投资标的物、适配的回本周期以及灵活的融资结构,工商业储能为金融投资提供了良好的机遇,期待金融机构能够提供更多创新型的金融产品和服务,与工商业储能共同推动行业的进一步发展。

张剑侠先生分享

在“远景分布式光储投融资实践分享”专题环节,远景综合能源战略合作总监张博勋对远景科技集团的整体布局及碳中和战略进行了简要介绍。他指出,集团业务覆盖四大板块:远景能源专注于风电、储能、氢能等前沿领域;远景动力则致力于动力电池和储能系统,拥有全球13座工厂、零重大事故的安全记录;远景智能通过自主研发的ENOS平台,已接入全球近700GW的能源资产;此外,远景与红杉基金共同成立了百亿规模的基金,专门投向碳中和相关项目。基于雄厚的技术与资本实力,远景在全球20余个国家设立了总部或研发中心,并于2022与2023年率先实现碳中和,计划到2040年在全球业务范围内全面碳中和。面向国内外工商业园区、港口和厂房等多元化需求场景,远景不仅供应分散式风电、智慧充电桩、分布式光伏、储能系统等硬件设备,还自主开发了ENOS数字化系统,通过“硬件+软件+增值服务”的形式,为客户提供碳盘查、电力管理以及绿色采购等一站式解决方案,旨在帮助企业更高效地使用绿色电力、降低成本、减少碳排放并满足ESG要求。

在项目实践方面,张博勋列举了多个成功案例,展示远景在光储充综合应用的投融资优势与技术实力。其中,一个500兆瓦时规模的独立储能电站于2024年底并网运营,在2023年7月的全省测试中取得优异排名,并以融资租赁形式成功完成项目投资。另一个案例是为微软楼宇提供的光储充协同解决方案,既满足了日益增长的充电桩需求,又优化了能耗管理,显著节约成本、提升员工效率。位于江苏太仓的耐克工厂,则计划采用风光储闭环模式,自发自用比例高达70%。此外,张博勋提到了远景为星巴克昆山工厂提供的能源解决方案,以及在鄂尔多斯建成100%依赖锂电池供能的工业级实践项目,充分展现了远景构建绿色工业体系的综合实力。通过在新能源装备、电池系统和软件平台等关键要素上形成完整闭环,远景正加速各行业的脱碳进程,并探索如何通过金融激励和场景融合为更多企业提供灵活、可持续的绿色能源服务。

张博勋先生分享

随后,在“金融创新助力储能行业”专题分享中,上海科创银行创新金融总监宫玉玺从银行发展历程与业务特色切入,介绍了科创金融与储能行业的深度融合实践。她指出,作为国内首家专注科技创新领域的银行,上海科创银行自2012年成立以来,一直致力于为科创企业提供多层次的金融服务,以满足其在资金需求、资本对接和发展规划等方面的多维度需求。银行总部坐落于上海,并在北京、深圳和苏州设有分行,与6000多家高速成长的科创企业以及400多家风险投资、私募股权机构保持紧密合作,覆盖130余个细分赛道,成功培育出多家行业领军企业。对于双碳及新能源领域的高潜标的,上海科创银行积极提供灵活的账户服务、股债结合方案及投贷联动产品,帮助企业在初创期获得资金支持、在成长阶段储备运营资金,并在成熟期完成并购重组与国际化布局。宫玉玺举例提到,银行曾在一家专攻储能安全管理技术的运营公司B轮融资时提供了数千万元流动资金贷款,尽管企业盈利水平尚未稳定,但考虑到其技术优势及长远成长潜力,银行决定突破传统授信标准,以较为灵活的股债组合与定制化贷款方案助力企业顺利投建储能资产并推进商业化运营。

在谈及储能行业的融资环境与趋势时,宫玉玺结合过去一年双碳新能源行业资本市场趋势进行了深入分析。她指出,虽然储能产业经历了从2022年资本爆发到2024年产能过剩的波动,但新型储能首次写入政府工作报告且装机规模已破百GWh,充分说明国家层面的重视与行业长期发展的潜力。企业加速“出海”并将部分IPO转战港股,也进一步拓展了产业的资本渠道。对于投资标的,上海科创银行重点关注三类储能企业:一是具备国际化布局能力、拥有高标准认证和先发优势的海外项目;二是在国内大储市场具备丰富产业资源与优异运营实力的创业企业;三则是液流电池、飞轮储能、压缩空气储能等新型技术领域的高成长企业。通过面向上下游环节的多样化布局,银行为客户提供包括股债枢纽、供应链金融在内的多元金融产品,并与政府部门、科研机构及产业园区合作,努力构建兼具投融资支持与资源对接的开放式科创金融生态。宫玉玺最后强调,尽管储能行业面临设备价格波动、内卷与产能过剩等现实挑战,但其在支撑能源转型与碳减排中的核心地位已愈发凸显。

宫玉玺女士分享

茶歇之后,赵立建主持了“金融支持储能行业规模化发展挑战与解决方案探讨”环节。各储能企业、金融机构与研究机构代表就储能项目的投融资需求、技术路线与市场机制展开了深入交流。储能企业普遍关注项目融资难度大、审批周期长、政策与商业模式不明朗等问题,尤其在工商业和独立储能领域,金融支持不足制约了行业的规模化发展。金融机构则强调,对储能项目的风控需从企业资质、项目回收周期与技术可靠性等多方面着手,呼吁建立更清晰的标准化体系和更完善的政策环境,以简化审批流程并提升商业模式的可预测性。与此同时,设备供应商、投资运营商与租赁公司也分享了各自探索的融资模式,包括融资租赁、股债结合及多方合作,认为储能设备的可移动性和较强的资产属性,为融资创新提供了空间。与会代表普遍认为,当前储能行业仍处于成长阶段,政策与市场有待进一步完善;通过多方携手、信息共享与机制创新,可有效推动储能项目的规模化落地,并为实现碳减排和能源转型提供坚实支撑。

参会嘉宾讨论

会议最后,赵立建先生感谢各方机构在研讨会上开诚布公地交流各自的需求与挑战、分享值得借鉴的具体案例。后续,北京绿金院还将围绕本项目组织一系列活动,其中包括编制“储能绿色金融案例集”及研究报告,汇总调研成果和各个机构的案例,为业内人士提供更多参考。

本次研讨会参会机构:

金融机构方面,与会代表包括汇丰中国、交通银行、交银金融租赁有限责任公司、交银金融资产投资有限公司、浦发银行总行、上海科创银行、兴业银行上海分行、兴业研究以及南京银行上海分行等多家金融机构。他们分享了各自在储能领域的实践与支持策略,并就如何提升储能项目的融资效率与风险管理展开了深入交流。

储能企业方面,阳光电源、美克生能源、远景能源、晶科储能、派能科技、协鑫能科、上海电气、永清环保等企业代表出席了会议。他们介绍了企业在储能技术研发、项目投资运营、市场应用等领域的探索成果,并分享了实际案例和经验。来自第三方研究机构与行业组织的代表,如上海市节能减排中心,也针对储能行业发展趋势、政策趋势分享了前瞻性的观点。