推动自然融资进程:《高诚信生物多样性信用市场框架》中文版正式发布

《生物多样性公约》第十五次缔约方大会(COP15)通过的《昆明-蒙特利尔全球生物多样性框架》(简称《昆蒙框架》)明确提出,到2030年,应“动员每年至少2000亿美元的资源用于生物多样性”,并鼓励通过包括“生物多样性信用、生态系统服务付费、绿色债券和惠益分享机制”在内的多元化融资工具支持全球生物多样性目标。作为COP15进程的重要延续,COP16则聚焦自然融资落实、政策工具落地及市场机制发展,其中围绕“高诚信”的生物多样性信用市场建设,逐渐成为全球多边对话和制度探索的重要议题。

在此背景下,由生物多样性信用国际咨询委员会(International Advisory Panel on Biodiversity Credits,IAPB)主导编制的《高诚信生物多样性信用市场框架》(简称《框架》)在COP16大会期间正式发布。《框架》提出了以高诚信为核心的市场建设原则与参与方指导建议,系统覆盖从项目设计到市场治理的各环节操作实践,旨在为建立透明、可持续和可问责的全球生物多样性信用市场提供理论支撑与实践参考。

为积极响应《昆蒙框架》提出的自然融资目标,推动我国生物多样性金融领域与国际标准与实践的互动,北京绿色金融与可持续发展研究院(简称“北京绿金院”)组织编译并发布了《高诚信生物多样性信用市场框架》中文版,旨在呈现国际前沿生物多样性信用市场与机制的发展,为我国相关政策探索与实践创新提供参考。

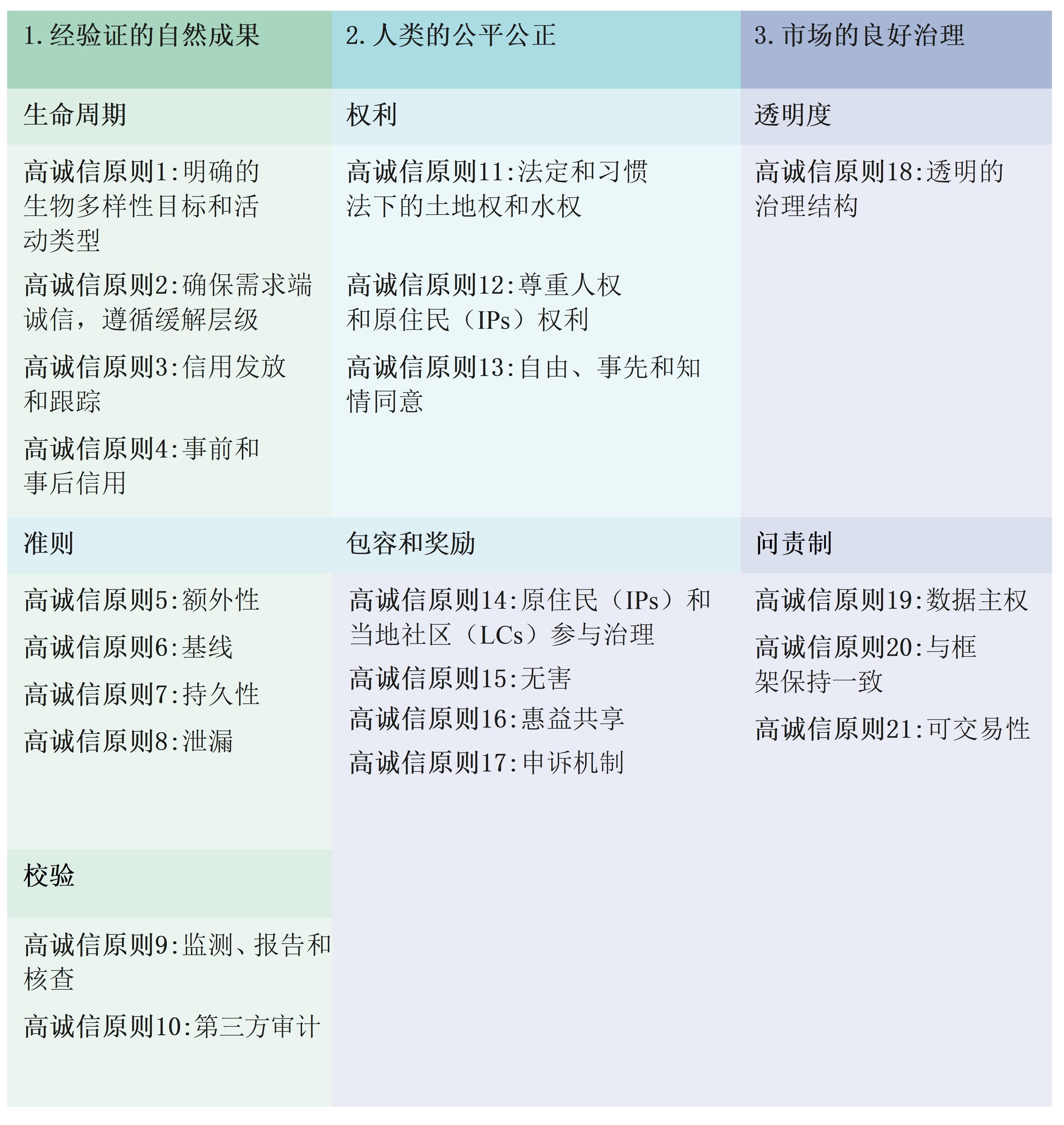

《框架》强调,生物多样性信用机制不仅要确保自然成效的真实性,还应兼顾社会公平、社区权利及市场治理等多维因素的协同。通过提供政策建议和监管指引,《框架》致力于推动全球范围内建立和发展高诚信的生物多样性信用市场。为在整个项目周期中保持高诚信度,《框架》提出必须以三大支柱为基础,即经验证的自然成果(verified outcomes for nature)、对人类的公平与公正(equity and fairness for people)以及市场的良好治理(good governance for markets)。其中,经验证的自然成果要求信用产生建立在真实、可衡量、可核查的生态保护与恢复成效基础上,杜绝夸大、虚假或未实际发生的自然贡献;对人类的公平与公正强调,在生物多样性信用开发与交易过程中,必须充分尊重和保障原住民和当地社区等权利主体的土地、水域、资源使用权与人权,确保他们能以自由、事先和知情同意原则参与项目,并在收益分配中得到公平对待;市场的良好治理则包括确保交易透明、强化监管问责、尊重数据主权,以及建立公正的争端解决机制,从而支撑整个市场的长期可信度与稳定性。这三大支柱进一步细化为涵盖七大主题领域的21项高诚信原则,为项目设计、实施到市场治理提供了更具操作性的路径指引。

图1 生物多样性信用21项高诚信原则

在三大支柱所奠定的高诚信原则基础上,IAPB进一步指出,生物多样性信用的实践不能局限于单一模式。买家的目标各不相同,自然与项目的条件也存在巨大差异,因此,应用场景需要兼顾补偿与贡献两类路径,并在不同市场阶段展现出多样化的形式。为此,IAPB在咨询研究中提出了三类具有代表性的生物多样性信用类型,用以说明生物多样性信用如何在实践中发挥作用。

第一类是增强型信用,旨在支持买家在自身运营和价值链对自然造成的影响范围之外创造积极贡献。它不同于抵消机制,不可用于弥补运营或价值链中的直接影响,而是通过资助与国家或全球目标相一致的生物多样性行动,为生物多样性带来额外增益。与传统资金支持不同,增强型信用强调成果的可验证与透明化,可用于信息披露或可持续发展报告。同时,其核心诚信前提是成果不得被作为缓解买方自身影响的手段,从而避免“洗绿”。

第二类是补偿型信用,旨在补偿开发活动中不可避免的残余负面影响。它要求严格遵循“避免—最小化—恢复—补偿”的缓解层级,并在必要时以信用形式进行就地补偿,其目标至少是实现“无净损失”,理想情况下追求生物多样性“净增益”。IAPB也探讨了补偿型信用的潜在扩展场景,提出在缺乏合规机制或覆盖不足时,企业可通过自愿购买生物多样性信用对未缓解的直接或间接影响承担责任。尽管这一做法尚未被广泛接受,但若未来能建立健全的市场基础设施、完善衡量与等效性标准,补偿型信用有望成为企业弥补生物多样性损失、强化责任担当的重要抓手。

第三类是供应链内嵌型信用,与增强型信用由责任和声誉驱动、补偿型信用由法律合规驱动不同,内嵌型信用的驱动因素在于企业对自然资本和生态系统服务长期依赖与风险管理的需求。它强调企业在供应链及所在区域主动投资生物多样性,以降低对自然资源过度依赖带来的脆弱性,并提升供应链的稳定与韧性。通过购买内嵌型信用,企业可以投资在其价值链中自然资本的保护与修复活动,从而保障并提升自身对关键生态系统服务的获取。这类信用不仅与科学基础目标网络(SBTN)等国际框架相契合,也符合自然相关财务披露工作组(TNFD)、国际可持续发展准则理事会(ISSB)及欧盟可持续发展报告准则(ESRS)的披露要求。

在生物多样性信用具体设计中,《框架》强调了“额外性”(additionality)与“持久性”(durability)是信用的核心标准,即项目必须在常规政策义务之外带来新增的生态效益,并能确保成果在较长期内持续存在,且不因外部干扰迅速退化。同时,《框架》对信用声明设置了严格限制,反对将生物多样性信用用作简单的抵消(offsetting)工具,主张以“贡献性声明”替代“抵消性用途”,避免“洗绿”和虚假环境声明的风险。在定价方面,目前,市场尚未形成统一的生物多样性信用定价体系,未来,随着市场逐步成熟,定价机制有望通过更细分的板块和更精细的项目类别管理逐步规范。

最后,《框架》围绕生物多样性信用实践提出了若干政策建议,主要涵盖需求扩展与市场建设两大方向。在需求扩展方面,《框架》指出,政府监管将是推动生物多样性信用需求增长的强有力手段。政府可以通过制定明确的法规,鼓励或要求企业和金融机构披露并管理其生物多样性依赖和影响,建立国家或地方层面的信用市场框架,减少法律不确定性和执行壁垒,提升买方信心。同时,政府可通过调整财政政策,削减对生物多样性有害的补贴,促进对自然向好项目的资金流动。此外,公共和混合资金机制可通过“催化”作用,吸引私人资本进入尚处于早期发展的生物多样性信用市场。例如,利用公共财政提供技术援助、风险缓释、能力建设,从而降低私人投资者的进入门槛和风险。在市场建设方面,《框架》强调应优先发展以项目融资为核心、注重生态增益真实性与社会责任的一级市场,而非过早推进大规模二级市场交易。《框架》同时指出,生物多样性信用可参考碳市场经验,但不应简单套用其逻辑。与碳信用强调标准化和流通性不同,生物多样性信用更依赖地域生态特点,应采取因地制宜和结果导向的项目开发模式。在借鉴碳市场时,生物多样性信用可吸收其在项目核查、透明度和独立监督机制上的成熟做法,同时汲取其过度金融化、忽视社区权利等教训。此外,IAPB呼吁各国政府、国际组织、原住民与当地社区、非政府组织、科学界以及私营部门共同构建国际合作平台,统一规则标准、促进经验交流、加强能力建设,携手应对生物多样性丧失和气候变化的双重挑战。

近年来,四川、云南、贵州等地围绕生态产品价值实现和生物多样性保护,积极探索市场化的生态补偿模式与融资机制。作为一类新型的金融工具,生物多样性信用也为生物多样性融资机制提供了新的思路。目前,北京绿金院正携手地方政府、金融机构、科研机构及企业开展相关研究,共同探索生物多样性信用的本土化落地路径,让自然价值得到更好体现,推动经济发展与生态保护协同共赢。

完整报告链接:https://www.ifs.net.cn/storage/uploads/file/2025/08/19/%E9%AB%98%E8%AF%9A%E4%BF%A1%E7%94%9F%E7%89%A9%E5%A4%9A%E6%A0%B7%E6%80%A7%E4%BF%A1%E7%94%A8%E5%B8%82%E5%9C%BA%E6%A1%86%E6%9E%B6.pdf